【Jコミックテラス】株主変更のお知らせ

ご存じマンガ図書館Zを運営する「株式会社Jコミックテラス」ですが、このたびヤフーグループを離れ、電子書籍取次で業界最大手の「(株)メディアドゥ・ホールディング」の傘下に入りました。また、新たに「講談社」からも出資を受け、協力態勢を検討してまいります。

メディアドゥホールディングの大株主は「小学館・講談社・集英社」など大手出版社揃いであり、今回の決定には私も作家として「非常にポジティブな期待感」と「ある種の安心感」を持っています。

メディアドゥホールディングの大株主は「小学館・講談社・集英社」など大手出版社揃いであり、今回の決定には私も作家として「非常にポジティブな期待感」と「ある種の安心感」を持っています。

赤松も取締役会長として、引き続きマンガ図書館Zの現場指揮をとりますので、よろしくお願いいたします。

弊社株主変更の詳細については、以下のURLで情報をご覧下さいませ。

https://j-comi.co.jp/#modal4

PS.実は、5月から言っていた「出版社と組んだ実証実験その1」が遅れているのは、この件があったからなんです。8月1日からいよいよスタートします!

岡崎つぐお先生の『とりたて一番!』を文化庁の「裁定制度」で利用可能にする実験

しばらく本業(漫画家)に集中させて頂いておりましたが、TVアニメも無事に終わりましたので、一年ぶりに当ブログを再開いたします。

この一年で電子書籍業界は大幅に発展したものの、海賊版サイトの漫画村が日本の全サイト閲覧ランキングでTOP30位に入ってしまうなど、その普及率はもはやインスタグラム並みという話も。

https://www.similarweb.com/ja/top-websites/japan (←いま全日本で26位)

月間ユーザー1億3000万人で月間成長率20%超、うち96%が日本からのアクセスという、爆発的な成長です。

これに対して、私としても色々奇策を用意しておりますので、よろしくお付き合い下さいませ。

ところで。以前のブログで、2007年に亡くなった「柴山薫」先生の作品を合法的に甦らせる実験をご紹介しましたよね。何とその後、当ブログがきっかけでご遺族が見つかり、めでたく集英社から公式に電子化されました。やった!(^^)

・・・このブログがきっかけになって初めて電子化された作品って、結構ありますよね。

そこで今回は第2弾として、岡崎つぐお先生(原案:山崎幸一郎)の『とりたて一番!』(全2巻)という死蔵作品を、合法的に甦らせてみましょう!

そこで今回は第2弾として、岡崎つぐお先生(原案:山崎幸一郎)の『とりたて一番!』(全2巻)という死蔵作品を、合法的に甦らせてみましょう!

『とりたて一番!』は、平成3年にスコラから単行本化された作品で、休刊したコミックバーガー誌で連載され人気を博しました。

「クレジットカードの借金取り立て屋」が主人公の漫画で、基本的には一話完結。青年誌らしい涙あり・お色気ありのストーリーです。メガネの美人上司・湯浅部長がGOOD!

岡崎つぐお先生と言えば、週刊少年サンデーで『ただいま授業中!(1980)』や『ジャスティ(1981)』、『ラグナロック・ガイ(1984)』など、その圧倒的な画力(特に美男美女)で私の世代の漫画ファンを虜にしたものです。

しかし『とりたて一番!』の原案者である「山崎幸一郎」氏の消息がどうしても掴めず、許諾が取れないため電子化も再版も何もできなくなっておりました。

岡崎先生は、もちろん速やかな電子化を希望されております。

- 原案者「山崎幸一郎」氏について

本作品『とりたて一番!』は、山崎氏の著書『東京カード物語』を元に、大幅なアレンジを加え作成されたものとのこと。ただ、設定など多くの部分を同作品に依拠しているため、「原作」として考え、『とりたて一番!』の公開には山崎氏の許諾が必要と考えるのが妥当です。しかし岡崎先生の方でも山崎氏についての情報はありません。既に作家を廃業されたようで、全く連絡が取れなくなっています。

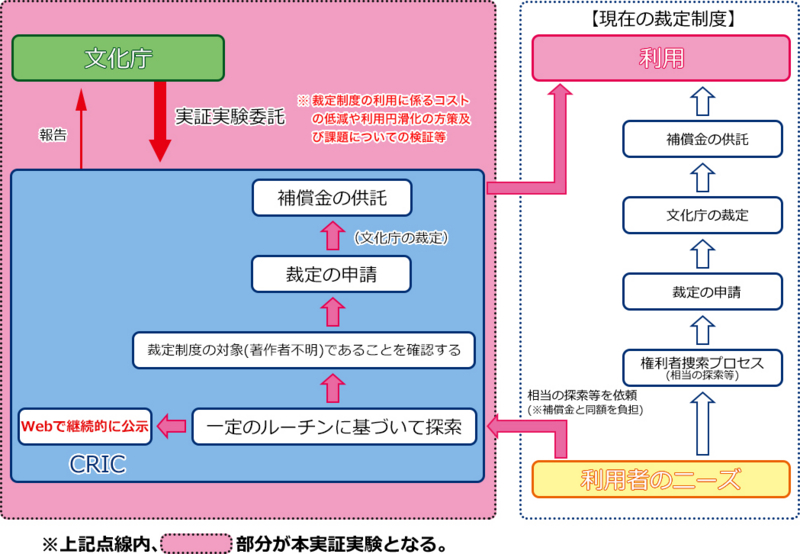

・・・さあ、これは文化庁の「裁定制度」の出番です!

裁定制度とは、

権利者が不明の場合でも、相当な努力を払っても権利者と連絡することができない場合において、文化庁長官の裁定を受けた上で、著作物等の通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法に著作物等を利用することを可能とする

という、著作権法第67条に定められている制度です。

超簡単に言いますと、

超簡単に言いますと、

- 権利者がどこにいるか、生きているのかさえも分からないとき、文化庁の長官が「じゃあ手続きを踏まえて供託金をおさめてくれれば、もう使っちゃっていいよ」と利用を後押ししてくれる制度

ですね。

例えば、マンガ図書館Zに電子版の『とりたて一番!』を掲載するとしましょうか。

実は、すでに必要な手続きは全て完了し、3月1日から合法的に我がJコミックテラス社が利用可能になっています。(^^)

そこで本日3月2日から、『とりたて一番!』(全2巻)を「マンガ図書館Z」で無料公開いたします!

広告収益は、もちろん岡崎つぐお先生に行きますので、皆さんどんどん読んで下さいね!

個人利用の範囲でコピー可能な「PDF版(電子透かし入り)」も販売しています。合法的なPDFを入手できる最後のチャンスと思われますので、ぜひご購入下さい。

また、青年漫画が多く読まれる他社サイトとして、読み放題アプリ「ビューン」と「ブックリスタ」にも掲載してもらうことにしました。少しでも岡崎つぐお先生の収入のプラスになれば・・・と思います。

・・・ただし、裁定制度は利用期限があります。とりあえず今回は一年間で申請しました。

つまり、『とりたて一番!』は、一年後にはまた利用不可能な作品に戻る、ということです。ご利用はお早めにどうぞ。

特にPDF版は、数十年後に「あの時買っておけばよかった・・・」と後悔する一品じゃないですかね(^^;)。特に海賊版が嫌いな人はね。

「電子書籍版YouTube構想」が、プロ漫画家280名の賛同署名を得て正式スタート

こんにちは、漫画家の赤松健です。

別冊マガジンで連載中の『UQ HOLDER!』が今年10月にアニメ化されるので、よろしくお願いいたします!(※宣伝!)

・・・ところでご存じでしょうか。文化庁がいよいよ著作権法を改正し、「著作者の力を弱めて、ややネット利用者側の利便性に振る」方向性でまとまったようです。

これは「権利制限」と言いまして、もし我々著作者に無断で作品が利用されたとしても、「著作者が文句を言う権利を、一部制限する」というものです。ぶっちゃけGoogleなどに有利な法改正ですね。

この後、「フェアユース制度*1」が導入されると完成形でして・・・そうなるといよいよGoogleやAmazonやNaverが「電子書籍版のYouTube的な投稿サイト」を構築し、何でもかんでも日本の書籍を無断収録しては「これはフェアユースだ」と主張する事態が想像できます。

既にアメリカの「Internet Archive」などは、世界中のあらゆる書籍データ・動画データ・録音データなどの「寄付(←誰から?)」を受け付け、それらを「歴史的なコレクション」と称して、無償で公開しているのですけどね。*2

私は色々な場所で言っているのですが、

- 外資系企業に、日本コンテンツを取捨選択&検閲削除するパワーを与えるのは、非常に危険である

と思っています。

既に、検索エンジンや動画はGoogleに、スマホや音楽はAppleに、電子書籍やクラウドはAmazonに、それぞれプラットフォームを支配されてしまいました。

我々日本人は、それらを利用させていただく立場です。そこにあるものは基本、何をどう削除されようと文句を言う権利はありません。

日本の作家として、これは非常に悔しく情けないことです。

では今、我々がどうすれば良いかと申しますと、電子書籍が外資系企業に支配される前に、「著作者たちが率先してプラットフォーム作りに参加する」ことだと思います。できれば、著作者側が主催者になれば非常に強いです。

そこで私は、いわば「電子書籍版のYouTube」とも言えるプラットフォームを2年前から構築し、色々実験を続けてきました。http://d.hatena.ne.jp/KenAkamatsu/20160113/p1

- 権利者本人から、マンガ投稿を受け付ける。

- 銀行口座が登録されていれば、広告利益を100%お渡しする。

- ただし出版社が電子化していない作品に限る。

- そのマンガ投稿が実は権利者からではなかった場合、ホンモノの権利者が「すぐ削除」「しばらく様子見」「広告収益を自分に付け替え」の3つから行動を選べる。

というものです。最後の選択肢はYouTubeと同様の機能ですね。

違っているのは、

- 広告利益が全て作者に渡される点

- 海外の価値観による、勝手な検閲や削除が行われないこと

- 逆に、出版社が扱っている現行連載作品は(例え作者からの投稿であっても)削除される点

です。

この試みについて、複数の大手出版社が支援を表明して下さいましたが、何よりプロ漫画家たちから「この試みを支持する」旨の署名が多く集まっています。

★ プロ漫画家284名による賛同署名(到着順)

赤松健が進める「電子書籍版YouTube構想」を、私は支持します。

とだ勝之・田中ユタカ・朱鷺田祐介・加治佐修・毛羽毛現・宝蔵院貴志・梶本潤・松浦まさふみ・吉沢蛍・桜野みねね・すぎやまゆうこ・井上元伸・宮本明彦・石山東吉・西川伸司・内田美奈子・井上純一・ひなたみわ・愛田真夕美・春日旬・足立淳・竜巻竜次・海明寺裕・田中正露・山本貴嗣・ちばぢろう・くおんみどり・ねぐら☆なお・松田尚正・カミムラ晋作・水野英子・島田ひろかず・八神健・佐藤マコト・あろひろし・小林じんこ・松本英孝・竹内未来・亜月亮・萩原京子・河本ひろし・あずまよしお・永野のりこ・長谷川裕一・小林ゆき・陣内みるく・篠原正美・いぶきめぐる・やすこーん・和田繭子・あさいもとゆき・かのえゆうし・こいでたく・新谷明弘・笹本祐一・樹崎聖・西田東・すぎたとおる・江藤ユーロ・岩村俊哉・相原コージ・丹羽広次・広石匡司・杉本亜未・松尾元敬・深田拓士・スパークうたまろ・まるいミカ・ナガテユカ・橘美羽・服部かずみ・神吉李花・かまぼこRED・丘辺あさぎ・陽気婢・飯田耕一郎・正木秀尚・しまたか・榎本由美・上西園茂宣・よつば◎ますみ。・松原千波・西川ジュン・椎名見早子・船戸ひとし・みずきひとし・えなまなえ・冬凪れく・霧賀ユキ・友吉・よしむらなつき・悠理愛・井出智香恵・中貫えり・秋津透・☆よしみる・あおきてつお・まんだ林檎・海野螢・猪熊しのぶ・田中としひさ・古事記王子・中垣慶・南澤久佳・若木未生・河内実加・浅田有皆・魔訶不思議・西川魯介・高藤ジュニア・たむら純子・嶺本八美・計奈恵・ここまひ・川崎ぶら・栗原一実・なかにしえいじ・ほりのぶゆき・有間しのぶ・御童カズヒコ・雑君保プ・ひな姫・竹下けんじろう・梅川和実・まつもと千春・藤咲真・石田和明・高波伸・洋介犬・松田未来・Macop・七月鏡一・芹沢ゆーじ・しまたけひと・遠野かず実・藤緒マリカ・かとうひろし・古谷三敏・瀬上あきら・たかしげ宙・中村地里・Dr.モロー・花津ハナヨ・桂木すずし・竹山祐右・記伊孝・ふじのはるか・新居さとし・後藤寿庵・井上正治・ふくやまけいこ・田中雅人・摩耶夕湖(マヤよーこ)・浦川佳弥・中山乃梨子・どざむら・夏目義徳・横山了一・カジワラタケシ・せがわ真子・梶研吾・坂木原レム・眠田直・ひざきりゅうた・あまねりつか・むらかわみちお・高田慎一郎・幸田廣信・咲香里・葛原兄・悠宇樹・社佑哉(松森ナヲヤ)・清水ともみ・東谷文仁・出口竜正・堤抄子・神田はるか・雁川せゆ・御米椎(飯閃澪)・きゃらめる堂・遠山光・おおつぼマキ・竹谷州史・大野安之・喜国雅彦&国樹由香・岡崎つぐお・若尾はるか・猪原賽・牧野靖弘・ 松山せいじ・吉野志穂・ほしのふうた・松原あきら(松羅弁当)・あきら肇・芳崎せいむ・ゆきやなぎ・石井有紀子・鏡佳人(深紫’72)・東城和実・島崎譲・中津賢也・一ノ瀬ゆま・星崎真紀・上総志摩・よしまさこ・国樹由香・米田裕・西村姜・龍炎狼牙・海野やよい・四条トリマル・柳田直和・山下てつお・嶋津蓮・高平鳴海・おぎのひとし・小野敏洋(上連雀三平)・石岡ショウエイ・たくじ・榊原薫奈緒子・福田素子・ものたりぬ(みなづき由宇)・くれいちろう・魔北葵・神塚ときお・山田浩一・くりひろし・椎名晴美・江川広実・浦嶋嶺至・井荻寿一・唯登詩樹・永吉たける・河内愛里・上山道郎・宗田豪・佐々江典子・樹木洋二・かわはらしん・山咲梅太郎・まいなぁぼぉい・東篤志・椎名りつ子・しんむらけーいちろー・東篤志・椎名かつゆき・みにおん・Dr.天拝・深谷陽・おみおみ・奥田桃子・荒木ひとし・滝れーき・河方かおる・市川和彦・がぁさん・タナベキヨミ・やまのたかし・やぴ・比古地朔弥・ヨシダ・石田敦子・蒼崎直・夜野権太(やのごん)・梵天太郎事務所・近藤ようこ・浅月舞・祭丘ヒデユキ・三田誠・花田朔生・門脇英治・Maruto!・ふじじゅん・定広美香・森園みるく・夏海弘子・平雅巳・SABUROH・長谷円・浦川まさる・神崎将臣・美衣暁・星里もちる・阿部川キネコ

(※敬称略)

やはり皆さん、外資系企業による日本コンテンツの支配は避けたいとのことです。

また、現実問題として「(特に絶版漫画が)海賊版業者に利用&搾取されている」のは事実であり、ネットワークを通じて作品が「再評価」される仕組みを整備することが、多くの作家を助けることになるだろう、などの声が上がりました。

私は大変勇気づけられています。

こうなれば、電子書籍版YouTubeの「著作者主導による完成」をやってみるしかないです。

ちょうど先日、慶應義塾大学経済研究所の田中辰雄准教授からも、海賊版マンガは、最新作の売上げを減らし、旧作の売上げは促進させるという論文が発表されました。「最新作の海賊版は叩くが、旧作の海賊版は著作者側で海賊版データをもらってしまい、直接収益化するほか、プロモーション目的にも使えば良い」という私の結論とも合致しています。

また、例の『王ドロボウJING』や『オレ通AtoZ』が投稿されてから半年ほど経っていますが、特に削除要請はありません。http://d.hatena.ne.jp/KenAkamatsu/20161111/p1

また、例の『王ドロボウJING』や『オレ通AtoZ』が投稿されてから半年ほど経っていますが、特に削除要請はありません。http://d.hatena.ne.jp/KenAkamatsu/20161111/p1

そして今、「王ドロボウJING ZIP」でググって海賊版を探してみると、海賊版データはほぼ全て削除(リンク切れ)になっている上に、一番上位に来るのはマンガ図書館Zです。マンガ図書館Zでは(銀行口座が登録されていないため)広告収益がプールされており、出版社にも熊倉先生から連絡が来たらすぐ知らせてもらう旨を頼んであります。

・・・もしこの状況を批判するとして、それは「誰が」「何のために」批判するのでしょう? また、280名のプロ作家の意向はいかがでしょうか?

ネットで発言しにくい方は、私の個人メールへどうぞ。 akamatsu@biglobe.jp

いよいよこの4月から、マンガ図書館Zでは「電子書籍版YouTube構想」を正式スタートさせています。既に、いくつか作者からの投稿もあるようです。

今後とも、私の挑戦を見守っていただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

【続報】

何と熊倉先生と恋緒先生に連絡が付き、本人確認もできたため、出版社から公式に電子化されることになりました。そこで予告通り、マンガ図書館Zからは削除させていただきます。めでたしめでたし。(^^)

*2:例えば古いマイコン雑誌『I/O』も無断公開されており、私も愛読しています。I/O関係者の考えはコチラ。

文化庁の裁定制度で甦るか?!亡くなった柴山薫先生のマンガたち!

「柴山薫(しばやま・かおる)」先生という漫画家さんをご存じでしょうか。

「柴山薫(しばやま・かおる)」先生という漫画家さんをご存じでしょうか。

主に月刊少年ジャンプで活躍されていた作家さんで、代表作に『爆骨少女ギリギリぷりん』や『ライバル』、『チャラ!』などがあります。得意ジャンルは空手やボクシングなどの格闘技マンガ。(ちょっとエッチ多めで男子は嬉しい!)

しかし2007年の4月14日、柴山先生は急性心不全により亡くなられました。まだ42歳でした。

ここからが問題なのですが、実は作者が亡くなると、著作権はご遺族に移ります。しかし柴山薫先生は独身で、ご両親も先生が亡くなる前後に亡くなっているようで、誰にも連絡が取れません。

実はそのせいで、『爆骨少女ギリギリぷりん』『ライバル』『チャラ!』などはどこからも電子化されていないのです。

著作権に詳しい方なら、「じゃあ、パブリックドメイン*1じゃないの?」とおっしゃることでしょう。

しかし、元アシスタントさん達からの情報によると、「弟さんがいたらしい」という噂があるのです。実際いるのかいないのかは分からないので、連絡は付きません。

- こういった、「権利者がよく分からないので、ずっと何にも使うことができない」という作品を、オーファンワークス(孤児著作物)と呼びます。

・・・さて。そういうわけで「柴山薫」先生の作品の電子化は、海賊版サイト頼みの状況になっています。orz

これは悔しいですよね。

実は昨年、私の元に、柴山先生のアシスタントの方々や親しかったプロ漫画家さんが来られまして、「柴山先生の作品を、マンガ図書館Zで正規に電子化できないか」という要請を受けました。ご存じの通り、アシスタントさんたちは背景や効果やトーン仕上げなど、作品のかなりの部分を担当しています。やはり悔しいのでしょう。また、「今後もずっとずっと海賊版でしか読まれないなんて、これじゃあ先生が浮かばれない」という切実な感情もあるようで、私は色々と手法を模索しました。

実は、こういった場合に使える制度があるのです。それは、

というもの。

「権利者が不明の場合でも、相当な努力を払っても権利者と連絡することができない場合において、文化庁長官の裁定を受けた上で、著作物等の通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより、適法に著作物等を利用することを可能とする」という、著作権法第67条に定められている制度です。

例えば、マンガ図書館Zに電子版の『爆骨少女ギリギリぷりん』を掲載するとしましょうか。

・・・どうです、簡単そうでしょう。でも、実際にはとても複雑で難しいんです(^^;)。ぶっちゃけ使い勝手は悪いです。

とても一人では出来ませんので、私は「著作権者不明等の場合の裁定制度の利用円滑化に向けた実証事業実行委員会」という長い名前の委員会の幹事に就任し、そこで9つの権利者団体の一つ(日本漫画家協会)として参加することによって、利用実験をさせて頂くことになりました。

この委員会は文化庁がオブザーバーとなって行われる公式なもので、100万円の予算も出ています。

さあ、どうなるでしょうか。実際の取り扱いスタートは、12月中旬からの予定です。

この実験が成功すれば、漫画のオーファンワークス(孤児著作物)が堂々と利用できるようになり、ファンの皆さんも海賊版に頼らずに読むことが出来るようになるかもしれません。

特にマンガ図書館Zでは、(広告は入っていますが)全巻全ページを無料で読むことができます。

また、同時にマンガ図書館Zで販売される「電子透かし入りPDF」は、違法な海賊版と違って完全に合法的な電子書籍です。生涯手元に置くならこのバージョンでしょう。ただし裁定制度は利用期間が決まっていますので、12ヶ月後に販売は終了します。ファンはこの期間に必ず入手して下さい。一旦入手しておけば、販売終了後も一生読むことができますからね。

実験結果と今後の見通しは、このブログやツイッターで公表していきたいと思います。

私は6月頃に、こうツイートしました。

最近も、Amazonキンドル・アンリミテッド(KU)での横暴に抗議した講談社の作品が、KUから全削除されたりしましたよね。

本屋ならあり得ないですが、電子書籍なら簡単にできるんです。

実はマンガ図書館Zのアプリも、8月頃にGoogleからリジェクトをくらいまして*2、どうやら掲載している作品が 「露骨な性表現を含むコンテンツに関するポリシーに違反している」と言うのですが・・・どの作品なのか、そしてどこがどういう基準で違反しているのかを、Googleは教えてくれないですね。

やれやれ・・・この国の文化は、このまま外資系企業に管理・検閲・支配されてしまうのでしょうか。

私の理想型を申しますと、出版社が取り扱わなくなったような絶版書籍の電子版については、「著作者たちの団体が、自分達の著作物のプラットフォームを作り寡占化する」という形が望ましいですね。そして拡大集中許諾制度によって、オーファンワークス(孤児著作物)も利用できる、みたいな形。裁定制度を使ったこの実験は、その一環でもあるのです。

- 国立国会図書館には、予算を使ってスキャンされた、様々な書籍の画像データが「死蔵」されています*3。この中で、もう出版社が取り扱っていない絶版書籍のデータを、国民が無料で利用できるようにし、その収益を出来る限り多くの著作者に還元できるようにすること・・・が私の目標です。

求む賛同者!

【続報】

何と柴山先生のご遺族と連絡が付き、このたび集英社から公式に電子化されることになりました。このブログの活動が役に立って良かったです(^^)。「海賊版でしか読めない作品」になっては先生が浮かばれないですからね。

今こそ世に問う!この『王ドロボウJING』の収録は是か非か!?

前回のブログ更新から10ヶ月が経ちました。

・赤松健、これが究極の一手。・・・なぜ我々は「電子書籍版YouTube」を目指すか

今まで古書店や海賊版でしか読めなかったような作品が、安全な形で無料で読むことができ、しかも権利者の方には広告収益の100%が還元される夢のシステム。

その核となるのが、マンガ図書館Zの「新型アップロード機能」です。(マンガ図書館Zはコチラ )

その後、作者本人だけがアップロードできるように改良された「新型アップロード機能」によって、マンガ図書館Zの「投稿無料作品」コーナーは運営を継続しています。

「投稿無料作品」コーナーには、プロ・アマ問わず多くのクリエイター達が、ご自身で描いた色々な作品をアップロードしています。

私も海賊版データを流用して、デビュー作を投稿しています。

私も海賊版データを流用して、デビュー作を投稿しています。

・『A・Iが止まらない!(新装版)』(全8巻)

海賊版サイトから自分の作品をダウンロードしてきて、それをそのままマンガ図書館Zにアップロードし、広告を付けて無料公開してしまう・・・という「乗っ取り」型の新手法です。(笑)

今、売出し中の作家さんの作品もあります。

今、売出し中の作家さんの作品もあります。

・『女装転校生ヒロ』

青空文庫のようにパブリックドメイン(著作権が切れた作品)になった作品もあり。

・『黄金バット(永松健夫・明々社版)』

過去に単行本されなかった作品などは、特に貴重ですよね。

過去に単行本されなかった作品などは、特に貴重ですよね。

・『機械婦のいた街』(月刊アフタヌーン94年12月号掲載短編)

「マンガ図書館Z」のオフィシャル作家さんでも、実は投稿が可能です。(R18)

・『花酔い』

2016年初頭には、見本アップロードされた作品データに対して「権利者以外が公開許諾する」事態が何件か発生してしまい、本当の権利者からのクレームで私が平謝りしたこともありましたが、その後出版社から電子化が決まり、公式で手に入るようになった作品も存在します。作家さんには申し訳なかったですが、結果的に読者が正規に作品を読むことができるようになり、その点は嬉しかったですね。

また、作者さんのご厚意で、マンガ図書館Zでの公開が続行されることになった作品も100点以上ありました。(^^)

・・・ところで、この作品はどうでしょう。

★『王ドロボウJING』

★『王ドロボウJING』

鬼才・熊倉裕一先生がコミックボンボンで描かれた名作です。

2002年にアニメ化され人気を博しました。

また、この作品。

★『オレ通AtoZ』

★『オレ通AtoZ』

恋緒みなと先生による、パソコン通信(niftyとか)時代のラブコメ。

恋緒先生は私(赤松)と同い年で、私同様パソコンに詳しく、美少女と美麗なカラーが売りです。

いずれも「投稿無料作品」コーナーにアップロードされています。

弊社の「絶版判定アルゴリズム」では、これらは「絶版である」という判定が出ました。確かに、どこからも電子化されていません。今ネットにあるのは海賊版だけです。

また、アップロードしたのは「規約に従った作者本人」と見られます。IPとメールアドレスも保存してあります。

しかし、メールで尋ねても返事が来ないため、広告収益はずっとプールされたままです。

そこで私は、元々の版元である大手出版社へ向かいました。

そこで私は、元々の版元である大手出版社へ向かいました。

そして重役4人と面会し、「作者が現れたら、すぐ連絡してほしい」と頼んだのです。

それはすぐに了承されました。この計画の意義(と隠された利点)が認められたのだと思います。

・・・というのも、もし熊倉先生からお返事が来さえすれば、『王ドロボウJING』はもうマンガ図書館Zをすっ飛ばして、むしろ出版社から電子化した方が良いでしょう。この有名タイトルなら、もしかしたら紙での再出版も可能かもしれませんからね。最近はコンビニ漫画という方法もありますし。

今はマンガ図書館Z(と海賊版)でしか読めませんが、もしそうなったら本当に素晴らしいことだと思います。

さあ、今こそ私は世に問いたい。

この『王ドロボウJING』の掲載は是か非か!?

今回のアップロード者は、作者本人ではないのでしょうか。本人のアップロードを無断で削除するには、それなりの理由が必要です。「本人ではないという証明」が欲しいところです。その証明は、誰がしてくれるのでしょう。

・・・ぜひ、皆さんのご意見を伺いたいと思います。

「どんなに Win-Win であっても、完全にホワイトと決定していないのであれば、掲載するべきではない」というご意見が多ければ、私はこれを削除したいと思います。

そして、これを最後にこういったマンガ共有システムからは手を引きます。

【続報】

何と熊倉先生と恋緒先生に連絡が付き、本人確認もできたため、出版社から公式に電子化されることになりました。そこで予告通り、マンガ図書館Zからは削除させていただきます。めでたしめでたし。(^^)

赤松健、これが究極の一手。・・・なぜ我々は「電子書籍版YouTube」を目指すか

前振り:【動画投稿サイトは、著作権侵害のコンテンツを掲載していても、なぜ罪に問われないの?】

YouTubeやニコ動も「違法なアップロードの排除」には取り組んでいるのだと思うのですが、残念ながら私の作品のアニメ版やCDが、今もYouTubeにも大量に、ニコ動にもバンバン掲載されまくっているのが現実です。

・・・動画投稿サイトは、著作権侵害のコンテンツを掲載していても、なぜ罪に問われないのでしょうか?

それは、プロバイダ責任制限法があるからです。

この法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダは被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしています。

YouTubeの規約にも、投稿する際はちゃんと「第三者の著作権により保護された マテリアルや、その他の第三者が財産的権利を有するマテリアルが含まれないことに同意」すると書いてありますね。現実は「そんなわけあるか」という感じもしますが、世界中で便利に利用され、今や正に「社会の公器」へと成長しています。

さて、いよいよ最終章です!

(1)新しくなった「マンガ図書館Z」の5つの秘密 〜悪魔を滅ぼす禁断の力〜

(2)求む傭兵! 海賊と闘う「ホワイト・リスト&インセンティブ作戦」とは?

(3)いよいよ発動、「日本の全マンガ蒐集計画」!

海賊版に対抗しながら、日本の全マンガを集めつつ、しかも作者に収益が発生する*1という、上手く行けば最強のシステムになりうる「日本の全マンガ蒐集計画」。

その核となるのが、マンガ図書館Zの新型「作品データアップロード機能」でしたね。

(マンガ図書館Zはコチラ。 )

アップロードされてきたマンガZIPが「表紙1枚」だけ公開されますので、それに対して権利者が「公開OK」ボタンを押すと、全ページ公開される仕組みになっています。

ただしこの仕組み、大幅に改善しなくてはならないポイントが出てきました。

YouTubeやニコ動と変わらないくらい、とても簡単に権利者が公開許諾ができるがゆえに生じている、要改善なポイントです。

その要改善ポイントとは、”権利者が「公開OK」ボタンを押す”の部分。

この権利者チェックの部分を、早急に何とかしなくてはいけません。

現実に、市川和彦先生・つるぎ基明(サケマス)先生・新井リュウジ先生など、作者ご本人が公開ボタンを押して頂いており、想定通りのアクションになってはいるのです。しかし、想定外に、第三者が公開許諾してしまう事案があったのです。

さて。その前に、そもそも何故このような「権利者から公開許諾が出て、そのまま公開が開始される」ようなシステムを開発したかをご説明いたしましょう。これは、今日まで(恐らく全マンガ家の中で最も)ネット海賊版に対抗してきた私の、「究極の一手」とも言えるシステムであります。

まずコチラをご覧下さい。これは私(赤松健)の作品の、ネット海賊版リンク集です。

あらかた全作品を読むことが出来るようになっており、しかも赤松には収益が一切入りません。

そこで私は、これら海賊版データを回収し、第三者にアップロードしてもらうことによって、作者の収益に繋げる実験を続けてまいりました。

- 「権利者」が、規約に同意した上で全ページ公開できるシステム

を取り入れました。

これは、YouTubeやニコニコ動画がすでに社会の公器になっていることを鑑み、

という意思の表れなのです。そのためには、やはり同じく「権利者が全ページ公開できる」システムにする必要があります。でなくてはスピード的に太刀打ちできません。音楽や映画やスマホ用アプリは、もう海外にプラットフォームを取られてしまいましたが、漫画ならまだ間に合います。

ちなみに、

- 全ページ公開しただけでは広告収益は入りません。弊社と契約し、銀行口座を登録した作家様だけに、広告収益などをお振り込みしています。本人確認できるまでは、広告収益はプールされる仕組みです。

また、連続して公開ボタンを押すような人には警告メールが行きますし、そして実は「ツイッター上に作者ご本人がおられる場合」には私が直接ご本人にDMで確認してニセモノを排除しています。

それでも、この権利者チェックに改善の余地がある点に関して、「ミイラ取りがミイラになっては本末転倒だろう」というご指摘はあるだろうと思いました。

しかし驚いたことに、スタート時だけでかなりの数の作家さんが公開OKを出して下さり、非常に理解を示して下さっていることが分かりました。

★許諾したマンガ家さん達の声

- サイトの企画趣旨は、大変よく理解できた。とても面白い試みだと思う。埋もれていた過去の作品に日の目を見せてやれるのは、純粋に嬉しい。さらにそこに収益の道筋まで用意されているのであれば、商業漫画家を目指す若い作家さんや、諸事情でコミックス化が困難な作家さん達の指標にもなれる気がする。

- 自分としては、ネット時代のこうしたグレーゾーンの問題はある程度許容すべきという考えであり、今後なんらかの契約の上で公開して差支えない。

- もともとマンガ図書館Zに大変興味があり、私の漫画でも公開できる物は無いか…と考えていた。

- 私の作品でも気にして、読みたいと思ってくださる方がいるということは本当に有り難い。それがなんらかの収益につながるのであれば、更に有難い。

- 近年の違法なアップロードを止めることは無理であること、できればいろんな人に読んでもらいたいとは思うこと、もっとできるならば対価が入るならばなおよいこと。これを常々思っているので参加したい。

- 今まで自作品で海賊版や権利関係のトラブルに巻き込まれた事が無かった為、あまり深く考えた事は無かった。しかし漫画図書館Zに参加する事で、その意義に賛同し出来る限りの協力をしていこうと思う。

- 今回のマンガ図書館Zの発想は、一漫画家としても納得できるものである。一昔前ならともかく、ネットの普及している今なら単行本が絶版になってなお、作者に収益が還元されるというのは現状のネット違法アップロードに対して為す術の無い漫画家にとって見事なカウンターとなるもので、自分としても感心する事しきり。

- 私は現在のところ引退状態だが、やはり自分の作品が忘れられていくのが寂しく、少しでも新しい読者の目に触れてもらえればと、マンガ図書館Zにお世話になることにした。

掲載拒否する場合も、それなりに理解を示して下さる場合が多いです。

★掲載を拒否したマンガ家さん達の声

- 広告収入を得る形が個人的に嫌い。批判も揶揄もしないので、私は誘わないで欲しい。

- あの作品は、来年あたり出版社から再発売の予定。

- 該当作品は、ある出版社から電子書籍化されるので不参加。しかしいつかは収入が途切れてしまうと思われるので、その時こそ無料公開に踏み切りたい。改めて相談にのって欲しい。

これは私にとって驚きでした。なかなかに好意的な内容が多く、もし連絡が取れた場合は「打率9割」以上で許諾OKが取れています。

ただもちろん、お怒りになっている先生も2名おられます。

本音では、私はとても恐ろしいです。

しかしながら、この手法を進められるとしたら、恐らく(TPP対策や児ポ法対策、著作隣接権問題や海賊版対策、自民党議員への表現規制反対ロビイングなどの活動を、漫画家の中では殆ど一人きりでやり続けてきた)私、赤松だけではないでしょうか。複数の識者からの勧めもあり、思い切ってやってみることにいたしました。

もしグーグル(またはアマゾンやネイバー)が電子書籍の世界でも「日本漫画を管理する立場」になった場合、海外の価値観で日本の文化を選別し、検閲してくることでしょう。そして広告収益を100%作者へということも無いでしょう。その点、私なら検閲はしませんし、手数料も取りません。

もしこの手法が強いバッシングを受けたら、私はもう電子書籍サイト運営から引退して、本業の漫画連載にでも集中しようかな・・・と思っています。

なぜなら、「海賊版サイトにあるのは無視するが、マンガ図書館Zにあって作者の収益化に役立てる仕組みを作るのは許さない(=叩く)」という漫画業界からの意思表示だと、私は受け止めるからです。

いかがでしょうか。

最近、アマゾンがAmazonプライムで「ビデオ見放題」に続いて「音楽聴き放題」も始めました。次は、どう見てもAmazonプライムでの「マンガ読み放題」を狙っているはずです。もともと本業は書籍ですしね。

グーグルが、裁判で勝ちました。大量の書物を無断で電子化したことが著作権侵害に当たるとして、米作家協会などが訴えていたあの裁判です。あのグーグルブックスが復活でしょうか。日本に攻めてきたら国会図書館でも太刀打ちできません。

その国会図書館も、近年は様々な実験を行っています。スキャンしたデータを利活用したがっているのは明白で、やるなら著作者に収益があるような仕組みでやって欲しいものですね。

そして政府与党のフェアユースの方向性。

最後に、ネット海賊版。

・・・ここまで来ると、我々「日本人」が、しかも「クリエイター主導」でこれを率先して進めないと、またもや外資に扉を開けられて、我々日本人はそれを「使わせていただく」ことになってしまいそうです。検索エンジン*2やクラウドコンピューティング*3などと同じく。

または、国が(クリエイターの利益優先ではなく)利用者の利便性主導で始めてしまうでしょう。

私に、しばらく実験させてもらえないでしょうか!?

そして、もし今回の方法を超える海賊版対策法&書籍データの活用方があるなら、教えて欲しいのです!